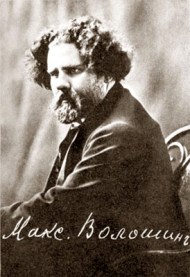

Макс Волошин. Судьба

Уроженец города Киева Максимилиан Кириенко-Волошин (1877–1932) был человеком незаурядным, даже легендарным и эксцентричным, ибо внушал самые противоречивые мнения о себе. Весёлый язычник, христианский философ, безумствующий эстет, тайновидец и провидец, позёр и кривляка, миротворец и чудотворец, балагур и шарлатан, мистик-эзотерик, православный подвижник. При этом он был выдающимся поэтом, критиком, акварелистом и... чудаком.

Уроженец города Киева Максимилиан Кириенко-Волошин (1877–1932) был человеком незаурядным, даже легендарным и эксцентричным, ибо внушал самые противоречивые мнения о себе. Весёлый язычник, христианский философ, безумствующий эстет, тайновидец и провидец, позёр и кривляка, миротворец и чудотворец, балагур и шарлатан, мистик-эзотерик, православный подвижник. При этом он был выдающимся поэтом, критиком, акварелистом и... чудаком.

Этот легендарный чудак превратил свой коктебельский Дом Поэта в одну из столиц русской и мировой культуры. Каким был внутренний мир этого загадочного человека разгадать крайне сложно. Прислушаемся к его голосу — голосу поэта и художника, раскрывающего себя миру в произведениях...

М. Волошин. Автобиография

Я родился 16 мая 1877 года, в Духов день, «когда земля — именинница». Отсюда, вероятно, моя склонность к духовно-религиозному восприятию мира и любовь к цветению плоти и вещества во всех его формах и ликах. Поэтому прошлое моего духа представлялось мне всегда в виде одного из тех фавнов или кентавров, которые приходили в пустыню к святому Иерониму[1] и воспринимали таинство святого крещения. Я язычник по плоти и верю в реальное существование всех языческих богов и демонов и в то же время не могу его мыслить вне Христа.

Родился я в Киеве и корнями рода связан с Украиной. Мое родовое имя Кириенко-Волошин, и идет оно из Запорожья. Я знаю из Костомарова[2], что в XVI веке был на Украине слепой бандурист Матвей Волошин, с которого с живого была содрана кожа поляками за политические песни, а из воспоминаний Францевой — что фамилия того кишиневского молодого человека, который водил Пушкина в цыганский табор, была Кириенко-Волошин[3]. Я бы ничего не имел против того, чтобы они были моими предками.

На своей родине я никогда не жил. Раннее детство прошло в Таганроге и Севастополе. Севастополь помню в развалинах, с большими деревьями, растущими из середины домов: одно из самых первых незабываемых живописных впечатлений.

С 4 лет до 16 — Москва. Долгоруковская улица, Подвиски — обстановка суриковской «Боярыни Морозовой», которая как раз в то самое время писалась в соседнем доме[4].

Потом окраины Москвы — Ваганьковское кладбище и леса Звенигородского уезда: те классические места русского Иль де Франса, где в сельце Захарьине[5] прошло детство Пушкина, а в Семенкове[6] — Лермонтова. И то и другое связано с моими детскими воспоминаниями.

Позже — Поливановская гимназия и казенная 1-я гимназия. Это самые темные и стесненные годы жизни, исполненные тоски и бессильного протеста против неудобоваримых и ненужных знаний.

16 лет — окончательный переезд в Крым — в Коктебель. Коктебель не сразу вошел в мою душу: я постепенно осознал его как истинную родину моего духа. И мне понадобилось много лет блужданий по берегам Средиземного моря, чтобы понять его красоту и единственность.

Я окончил феодосийскую гимназию и сохранил на всю жизнь нежность и благодарность к этому городу, который в те годы мало напоминал русскую провинцию, а был, скорее, южноитальянским захолустьем.

Два года студенческой жизни в Москве оставили впечатление пустоты и бесплодного искания. В 1899 году я был выслан в Феодосию за организацию студенческих беспорядков[7]. Потом уехал в первый раз за границу: в Италию, Швейцарию, Париж, Берлин. Я еще раз возвращался в Москву. Был допущен до экзаменов. Перешел на третий курс юридического факультета, опять уехал в Италию и Грецию; возвращаясь, был арестован, привезен в Москву и выслан в Среднюю Азию.

Полгода, проведенные в пустыне с караваном верблюдов, были решающим моментом моей духовной жизни. Здесь я почувствовал Азию, Восток, древность, относительность европейской культуры.

Это был 1900 год — год китайского пробуждения[8]. Сюда до меня дошли «Три разговора» и «Письмо о конце Всемирной Истории» Вл. Соловьева, здесь я прочел впервые Ницше[9]. Но надо всем было ощущение пустыни — той широты и равновесия, которые обретает человеческая душа, возвращаясь на свою прародину.

Здесь же создалось решение на много лет уйти на запад, пройти сквозь латинскую дисциплину формы.

С 1901 года я поселился в Париже. Мне довелось близко познакомиться с Хамба-ламой Тибета[10], приезжавшим в Париж инкогнито, и прикоснуться, таким образом, к буддизму в его первоисточниках. Это было моей первой религиозной ступенью. В 1902 году я так же близко соприкоснулся с католическим миром, во время моего пребывания в Риме[11], и осознал его как спинной хребет всей европейской культуры.

Затем мне довелось пройти сквозь близкое знакомство с магией, оккультизмом[12], с франкмасонством[13], с теософией[14] и, наконец, в 1905 году встретиться с Рудольфом Штейнером[15], человеком, которому я обязан больше, чем кому-либо, познанием самого себя.

Интерес к оккультному познанию был настолько велик, что совершенно отвлек меня от русских событий 1905 года и удержал меня вдали от России. Первую русскую революцию я увидал в том преображении, которое выразилось в моем стихотворении «Ангел мщенья», осуществившемся воочию только теперь[16].

Интерес к оккультному познанию был настолько велик, что совершенно отвлек меня от русских событий 1905 года и удержал меня вдали от России. Первую русскую революцию я увидал в том преображении, которое выразилось в моем стихотворении «Ангел мщенья», осуществившемся воочию только теперь[16].

Литературная моя деятельность, если не считать моих детских стихотворений, началась с 1900 года библиографическими заметками и статьями в «Русской мысли», а потом фельетонами в газете «Русский Туркестан». После — перерыв в два года, когда меня не печатали как «декадента». Затем — первый цикл стихов, напечатанный в 1903 году в журнале «Новый путь», стихи в «Северных цветах», основание «Весов», участие во всех художественных изданиях: «Грифе», «Перевале», «Золотом руне», «Аполлоне» и т. д. — в качестве художественного и литературного критика.

С 1904 года я стал писать художественные и литературные фельетоны в газете «Русь». Жил большею частью в Париже, лишь изредка наезжая в Россию. Газетная моя работа изредка прерывалась всеобщими газетными травлями, вызываемыми по большей части моими публичными лекциями, — и тогда страницы всех газет на время для меня закрывались. Были годы, когда мне негде было писать и мои книги не принимались на продажу книжными магазинами. Так было перед началом Европейской войны. Это дало мне возможность прожить несколько лет безвыездно в Коктебеле, вновь вернуться к оставленной на некоторое время живописи и отойти от суеты литературно-журнальной сутолоки.

В самые последние часы перед началом войны я успел проехать в Базель, где принимал участие в построении Дома святого Иоанна[17].

Потом был в Париже, в Лондоне и вернулся в Россию лишь в 1916 году. В феврале 1917 года был в Москве, а после не покидал берегов Черного моря.

В моих странствиях я никогда не покидал пределов древнего средиземноморского мира: я знаю Испанию, Италию, Грецию, Балеары, Корсику, Сардинию, Константинополь[18] и связан с этими странами всеми творческими силами своей души. Форме и ритму я учился у латинской расы. Французская литература была для меня дисциплиной и образцом.

К стихам своим я относился всегда со строгостью. Мой первый сборник вышел, когда мне было 33 года. До внимания публики мои стихи доходили медленно. Газетная шумиха, слишком часто подымавшаяся вокруг моих статей, мешала мне как поэту. Меня ценили, пожалуй, больше всего за пластическую и красочную изобразительность. Религиозный и оккультный элемент казался смутным и непонятным, хотя и здесь я стремился к ясности, к краткой выразительности.

Мои стихи о России, написанные за время революции, вероятно, будут восприняты как мое перерождение как поэта: до революции я пользовался репутацией поэта наименее национального, который пишет по-русски так, как будто по-французски.

Но это внешняя разница. Я подошел к русским, современным и историческим, темам с тем же самым методом творчества, что и к темам лирического, первого периода моего творчества. Идеи мои остались те же. Разница только в палитре, которая изменилась соответственно темам и, может быть, большей осознанности формы.

Мой поэтический символ веры — см. стихотворение «Подмастерье», которое я написал как предисловие к «Иверням» — сборнику избранных моих стихотворений.

Мои политические credo разбросаны по всем моим стихам о современности.

Мое отношение к государству — см. «Левиафан».

Мое отношение к миру — см.«Corona astralis».

[1] Святой Иероним (330–419) — один из учителей западной церкви, богослов.

[2] Костомаров Николай Иванович (1817–1885) — историк; упоминаний о Матвее Волошине в его трудах пока не обнаружено.

[3] Точнее — Кириенко-Волошинов Дмитрий. См.: Францева Е. Д. А. С. Пушкин в Бессарабии (из семейных преданий) // Русское обозрение. М., 1897. Т. 43.

[4] Неподалеку от Волошиных жил художник Василий Иванович Суриков (1848– 1916), запечатлевший эти места (Новая Слобода) в картине «Боярыня Морозова» (1884–1887).

[5] Захарьино (иначе — Захарове) — имение бабушки Пушкина по матери.

[6] Семенково — по-видимому, Середниково, подмосковная дача Столыпиных, где Лермонтов бывал в возрасте 14–16 лет.

[7] Волошин был заместителем представителя Крымского землячества в Московском университете и агитировал «за беспорядки». См.: Купченко В. Вольнолюбивая юность поэта // Новый мир. 1980. № 12.

[8] Имеется в виду Ихэтуаньское восстание (Боксерское) в Китае в 1899–1901 гг.

[9] Ницше Фридрих (1844–1900) — немецкий философ; Волошин познакомился с его работой «По ту сторону добра и зла» (1886).

[10] Хамба-лама Тибета — Агван Доржиев (1854–1938) — реформатор ламаизма.

[11] Волошин заинтересовался католицизмом летом 1902 г., попав в Ватикан. В рецензии на постановку «Сестры Беатрисы» М. Метерлинка он пояснял: «Я люблю католицизм потому, что он принял в себя все живое, настоящее, жизненное, что было в язычестве» (Русь. 9 дек. 1906).

[12] Оккультизм — общее название учений, признающих существование скрытых сил в человеке и космосе, доступных лишь для посвященных.

[13] Франкмасонство или масонство (от фр. franc mason — вольный каменщик) — религиозно-этическое движение (в начале XVIII в. в Англии, а затем во многих странах); масоны стремились создать тайную всемирную организацию с утопической целью мирного объединения человечества в религиозном братском союзе.

[14] Теософия: 1) в широком смысле — всякое мистическое учение, претендующее на раскрытие божественных тайн; 2) мистическая доктрина Е. П. Блаватской (соединение мистики буддизма и других восточных учений с элементами оккультизма и неортодоксального христианства).

[15] Штейнер Рудольф (1861–1925) — немецкий религиозный философ, основатель Антропософского общества; пытался найти синтез религии и науки в целях самосовершенствования человека; сыграл особую роль в формировании взглядов Волошина.

[16] 9 января 1905 г. Волошин был в Петербурге и видел расстрелы манифестаций. Под влиянием событий начавшейся первой русской революции он пристально изучает материалы о Великой французской революции; отношение зрелого Волошина к проблеме революции и возмездия см. в статье «Пророки и мстители» и в стихах революционных лет.

[17] Гетеанум (иначе — Иоганнес-Бау) — своего рода храм антропософов (со сценой для постановки мистерий).

[18] Существует легенда и о путешествии Волошина в Египет, которая не имеет никаких подтверждений.

Я вся — тона жемчужной акварели,

Я бледный стебель ландыша лесного,

Я легкость стройная обвисшей мягкой ели,

Я изморозь зари, мерцанье дна морского.

Там, где фиалки и бледное золото

Скованы в зори ударами молота,

В старых церквах, где полет тишины

Полон сухим ароматом сосны, —

Я жидкий блеск икон в дрожащих струйках дыма,

Я шелест старины, скользящей мимо,

Я струйки белые угаснувшей метели,

Я бледные тона жемчужной акварели.

1903, Москва

* * *

Обманите меня... но совсем, навсегда...

Чтоб не думать зачем, чтоб не помнить когда...

Чтоб поверить обману свободно, без дум,

Чтоб за кем-то идти в темноте наобум...

И не знать, кто пришел, кто глаза завязал,

Кто ведет лабиринтом неведомых зал,

Чье дыханье порою горит на щеке,

Кто сжимает мне руку так крепко в руке...

А очнувшись, увидеть лишь ночь и туман...

Обманите и сами поверьте в обман.

CORONA ASTRALIS

1

В мирах любви неверные кометы,

Сквозь горних сфер мерцающий стожар —

Клубы огня, мятущийся пожар,

Вселенских бурь блуждающие светы

Мы вдаль несем... Пусть темные планеты

В нас видят меч грозящих миру кар, —

Мы правим путь свой к солнцу, как Икар,

Плащом ветров и пламенем одеты.

Но — странные, — его коснувшись, прочь

Стремим свой бег: от солнца снова в ночь —

Вдаль, по путям парабол безвозвратных...

Слепой мятеж наш дерзкий дух стремит

В багровой тьме закатов незакатных...

Закрыт нам путь проверенных орбит!

2

Закрыт нам путь проверенных орбит,

Нарушен лад молитвенного строя...

Земным богам земные храмы строя,

Нас жрец земли земле не причастит.

Безумьем снов скитальный дух повит.

Как пчелы мы, отставшие от роя!..

Мы беглецы, и сзади наша Троя,

И зарево наш парус багрянит.

Дыханьем бурь таинственно влекомы,

По свиткам троп, по росстаням дорог

Стремимся мы. Суров наш путь и строг.

И пусть кругом грохочут глухо громы,

Пусть веет вихрь сомнений и обид, —

Явь наших снов земля не истребит!

3

Явь наших снов земля не истребит:

В парче лучей истают тихо зори,

Журчанье утр сольется в дневном хоре,

Ущербный серп истлеет и сгорит,

Седая рябь в алмазы раздробит

Снопы лучей, рассыпанные в море,

Но тех ночей, разверстых на Фаворе,

Блеск близких Солнц в душе не победит.

Нас не слепят полдневные экстазы

Земных пустынь, ни жидкие топазы,

Ни токи смол, ни золото лучей.

Мы шелком лун, как ризами, одеты,

Нам ведом день немеркнущих ночей, —

Полночных Солнц к себе нас манят светы.

4

Полночных Солнц к себе нас манят светы...

В колодцах труб пытливый тонет взгляд.

Алмазный бег вселенные стремят:

Системы звезд, туманности, планеты,

От Альфы Пса до Веги и от Беты

Медведицы до трепетных Плеяд —

Они простор небесный бороздят,

Творя во тьме свершенья и обеты.

О, пыль миров! О, рой священных пчел!

Я исследил, измерил, взвесил, счел,

Дал имена, составил карты, сметы...

Но ужас звезд от знанья не потух.

Мы помним все: наш древний, темный дух,

Ах, не крещен в глубоких водах Леты!

5

Ах, не крещен в глубоких водах Леты

Наш звездный дух забвением ночей!

Он не испил от Орковых ключей,

Он не принес подземные обеты.

Не замкнут круг. Заклятья недопеты...

Когда для всех сапфирами лучей

Сияет день, журчит в полях ручей, —

Для нас во мгле слепые бродят светы,

Шуршит тростник, мерцает тьма болот,

Напрасный ветр свивает и несет

Осенний рой теней Персефонеи,

Печальный взор вперяет в ночь Пелид...

Но он еще тоскливей и грустнее,

Наш горький дух... И память нас томит.

6

Наш горький дух... (И память нас томит...)

Наш горький дух пророс из тьмы, как травы,

В нем навий яд, могильные отравы.

В нем время спит, как в недрах пирамид.

Но ни порфир, ни мрамор, ни гранит

Не создадут незыблемой оправы

Для роковой, пролитой в вечность лавы,

Что в нас свой ток невидимо струит.

Гробницы Солнц! Миров погибших Урна!

И труп Луны и мертвый лик Сатурна —

Запомнит мозг и сердце затаит:

В крушеньях звезд рождалась жизнь и крепла,

Но дух устал от свеянного пепла, —

В нас тлеет боль внежизненных обид!

7

В нас тлеет боль внежизненных обид,

Томит печаль и глухо точит пламя,

И всех скорбей развернутое знамя

В ветрах тоски уныло шелестит.

Но пусть огонь и жалит и язвит

Певучий дух, задушенный телами, —

Лаокоон, опутанный узлами

Горючих змей, напрягся... и молчит.

И никогда — ни счастье этой боли,

Ни гордость уз, ни радости неволи,

Ни наш экстаз безвыходной тюрьмы

Не отдадим за все забвенья Леты!

Грааль скорбей несем по миру мы —

Изгнанники, скитальцы и поэты!

8

Изгнанники, скитальцы и поэты —

Кто жаждал быть, но стать ничем не смог...

У птиц — гнездо, у зверя — темный лог,

А посох — нам и нищенства заветы.

Долг не свершен, не сдержаны обеты,

Не пройден путь, и жребий нас обрек

Мечтам всех троп, сомненьям всех дорог...

Расплескан мед, и песни не допеты.

О, в срывах воль найти, познать себя

И, горький стыд смиренно возлюбя,

Припасть к земле, искать в пустыне воду,

К чужим шатрам идти просить свой хлеб,

Подобным стать бродячему рапсоду —

Тому, кто зряч, но светом дня ослеп.

9

Тому, кто зряч, но светом дня ослеп, —

Смысл голосов, звук слов, событий звенья,

И запах тел, и шорохи растенья —

Весь тайный строй сплетений, швов и скреп

Раскрыт во тьме. Податель света — Феб

Дает слепцам глубинные прозренья.

Скрыт в яслях бог. Пещера заточенья

Превращена в Рождественский Вертеп.

Праматерь ночь, лелея в темном чреве

Скупым Отцом ей возвращенный плод,

Свои дары избраннику несет —

Тому, кто в тьму был Солнцем ввергнут в гневе,

Кто стал слепым игралищем судеб,

Тому, кто жив и брошен в темный склеп.

10

Тому, кто жив и брошен в темный склеп,

Видны края расписанной гробницы:

И Солнца челн, богов подземных лица,

И строй земли: в полях маис и хлеб,

Быки идут, жнет серп, бьет колос цеп,

В реке плоты, спит зверь, вьют гнезда птицы, —

Так видит он из складок плащаницы

И смену дней, и ход людских судеб.

Без радости, без слез, без сожаленья

Следить людей непрасные волненья,

Без темных дум, без мысли «почему?»,

Вне бытия, вне воли, вне желанья,

Вкусив покой, неведомый тому,

Кому земля — священный край изгнанья.

11

Кому земля — священный край изгнанья,

Того простор полей не веселит,

Но каждый шаг, но каждый миг таит

Иных миров в себе напоминанья.

В душе встают неясные мерцанья,

Как будто он на камнях древних плит

Хотел прочесть священный алфавит

И позабыл понятий начертанья.

И бродит он в пыли земных дорог —

Отступник жрец, себя забывший бог,

Следя в вещах знакомые узоры.

Он тот, кому погибель не дана,

Кто, встретив смерть, в смущенье клонит взоры,

Кто видит сны и помнит имена.

12

Кто видит сны и помнит имена,

Кто слышит трав прерывистые речи,

Кому ясны идущих дней предтечи,

Кому поет влюбленная волна;

Тот, чья душа землей убелена,

Кто бремя дум, как плащ, принял за плечи,

Кто возжигал мистические свечи,

Кого влекла Изиды пелена.

Кто не пошел искать земной услады

Ни в плясках жриц, ни в оргиях менад,

Кто в чашу нег не выжал виноград,

Кто, как Орфей, нарушив все преграды,

Все ж не извел родную тень со дна, —

Тому в любви не радость встреч дана.

13

Тому в любви не радость встреч дана,

Кто в страсти ждал не сладкого забвенья,

Кто в ласках тел не видел утоленья,

Кто не испил смертельного вина.

Страшится он принять на рамена

Ярмо надежд и тяжкий груз свершенья,

Не хочет уз и рвет живые звенья,

Которыми связует нас Луна.

Своей тоски — навеки одинокой,

Как зыбь морей пустынной и широкой, —

Он не отдаст. Кто оцет жаждал — тот

И в самый миг последнего страданья

Не мирный путь блаженства изберет,

А темные восторги расставанья.

14

А темные восторги расставанья,

А пепел грез и боль свиданий — нам.

Нам не ступать по синим лунным льнам,

Нам не хранить стыдливого молчанья.

Мы шепчем всем ненужные признанья,

От милых рук бежим к обманным снам,

Не видим лиц и верим именам,

Томясь в путях напрасного скитанья.

Со всех сторон из мглы глядят на нас

Зрачки чужих, всегда враждебных глаз.

Ни светом звезд, ни солнцем не согреты,

Стремим свой путь в пространствах вечной тьмы,

В себе несем свое изгнанье мы —

В мирах любви неверные кометы!

15

В мирах любви, — неверные кометы, —

Закрыт нам путь проверенных орбит!

Явь наших снов земля не исстребит, —

Полночных Солнц к себе нас манят светы.

Ах, не крещен в глубоких водах Леты

Наш горький дух, и память нас томит.

В нас тлеет боль внежизненных обид —

Изгнанники, скитальцы и поэты!

Тому, кто зряч, но светом дня ослеп,

Тому, кто жив и брошен в темный склеп,

Кому земля — священный край изгнанья,

Кто видит сны и помнит имена, —

Тому в любви не радость встреч дана,

А темные восторги расставанья!

Август 1909, Коктебель

* * *

Так странно, свободно и просто

Мне выявлен смысл бытия,

И скрытое в семени «я»,

И тайна цветенья и роста.

В растенье и в камне — везде,

В горах, в облаках, над горами

И в звере, и в синей звезде,

Я слышу поющее пламя.

Август 1912

* * *

Теперь я мертв. Я стал строками книги

В твоих руках...

И сняты с плеч твоих любви вериги,

Но жгуч мой прах.

Меня отныне можно в час тревоги

Перелистать,

Но сохранят всегда твои дороги

Мою печать.

Похоронил я сам себя в гробницы

Стихов моих,

Но вслушайся — ты слышишь пенье птицы?

Он жив — мой стих!

Не отходи смущенной Магдалиной —

Мой гроб не пуст...

Коснись единый раз на миг единый

Устами уст. 1910

РОЖДЕНИЕ СТИХА

Бальмонту

В душе моей мрак грозовой и пахучий...

Там вьются зарницы, как синие птицы...

Горят освещенные окна...

И тянутся длинны,

Протяжно-певучи

Во мраке волокна...

О, запах цветков, доходящий до крика!

Вот молния в белом излучии...

И сразу все стало светло и велико...

Как ночь лучезарна!

Танцуют слова, чтобы вспыхнуть попарно

В влюбленном созвучии.

Из недра сознанья, со дна лабиринта

Теснятся виденья толпой оробелой...

И стих расцветает цветком гиацинта,

Холодный, душистый и белый.

1904, Париж

СОЛНЦЕ

Святое око дня, тоскующий гигант!

Я сам в своей груди носил твой пламень пленный,

Пронизан зрением, как белый бриллиант,

В багровой тьме рождавшейся вселенной.

Но ты, всезрящее, покинуло меня,

И я внутри ослеп, вернувшись в чресла ночи.

И вот простерли мы к тебе — истоку Дня —

Земля — свои цветы и я — слепые очи.

Невозвратимое! Ты гаснешь в высоте,

Лучи призывные кидая издалека.

Но я в своей душе возжгу иное око

И землю поведу к сияющей мечте!

1907, Петербург

* * *

Чем глубже в раковины ночи

Уходишь внутренней тропой,

Тем строже светит глаз слепой,

А сердце бьется одиноче...

1915

* * *

Я быть устал среди людей,

Мне слышать стало нестерпимо

Прохожих свист и смех детей...

И я спешу, смущаясь, мимо,

Не подымая головы,

Как будто не привыкло ухо

К враждебным ропотам молвы,

Растущим за спиною глухо;

Как будто грязи едкий вкус

И камня подлого укус

Мне не привычны, не знакомы...

Но чувствовать еще больней

Любви незримые надломы

И медленный отлив друзей,

Когда, нездешним сном томима,

Дичась, безлюдеет душа

И замирает не дыша

Клубами жертвенного дыма.

8 июля 1913

Опубликовано: 03/06/2007