Известный иконописец Сергей Вандаловский:

«Икона должна быть уязвимой, как был уязвим Христос в земной жизни»

Несмотря на свой юный возраст, Михаил Вандаловский слывет известным киевским регентом. А еще он — руководитель хора храма в честь святого апостола Андрея Первозванного, хормейстер капеллы «Днипро» Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, певец джазового ансамбля Ad Libitum, занявшего второе место в 2010 году на песенном конкурсе «Червона Рута», и муниципального камерного хора «Киев», который является постоянным участником Пасхальной Ассамблеи.

Несмотря на свой юный возраст, Михаил Вандаловский слывет известным киевским регентом. А еще он — руководитель хора храма в честь святого апостола Андрея Первозванного, хормейстер капеллы «Днипро» Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, певец джазового ансамбля Ad Libitum, занявшего второе место в 2010 году на песенном конкурсе «Червона Рута», и муниципального камерного хора «Киев», который является постоянным участником Пасхальной Ассамблеи.

Но, оказывается, в семье Вандаловских не один Михаил в этом талантливом семействе наделен необыкновенным Божьим даром. Его отец — известный украинский иконописец Сергей Вандаловский, к имени которого успели приклеиться слова «великий» и «уникальный».

Уже около 10 лет он работает в мастерских Киево-Печерской Лавры, где постепенно за это время образовалась школа, иконописцы которой расписывают храмы и в Украине, и за рубежом. А на его счету — более 30 иконостасов.

Почему художник стал писать Богородицу, а не Мону Лизу, может ли икона быть авангардной и провокативной, чем является иконопись: ремеслом или искусством — об этом и многом другом известный иконописец Сергей Вандаловский рассказал другому иконописцу Дмитрию Марченко. Итак, уникальная беседа двух профессионалов-иконописцев о «высоком» и обыденном.

«Я читал Гегеля только из-за слов „Бог“ и „душа“. Меня это так привлекало, хотя понять что-либо было сложно моему художественному уму»

— Расскажите, почему иконопись?

— Расскажите, почему иконопись?

— Я, конечно, никогда не думал, что буду писать иконы. Всегда считал, что буду художником какой-то исторической живописи. Микеланджело, Рафаэль, Рембрандт были наиболее важными именами для меня. Это же советское время было — таких понятий, как душа, вечность, не было...

Когда я познакомился со своей женой, во мне всё перевернулось. Помню, такая ситуация была в Москве. Мы случайно оказались в музее иконы — и вдруг, как ребёнку открылось. Смотрю на икону, а за иконой какой-то бесконечно глубокий свет и в глубину, и в ширину. Как это может быть? И это какой-то очень странный свет. Если эта икона, скажем, «Снятие с креста», на ней изображена какая-нибудь коробочка с гвоздиками, то её можно потрогать, но потрогать именно тот сосуд. Так почему-то виделось в том свете.

Я никаких теорий на тот момент не знал. А «Богомазом» быть — такое художнику вообще не придёт в голову. И вдруг как-то развернулось: и крещение, и венчание... Был период, я ничего не мог рисовать, кроме икон. Выбор произошел именно тогда, и то Евангельское «не вы Меня избрали» как раз о моем пути.

То есть, я не нахожу каких-то объяснений, что сам мог к этому прийти. Да и духовной литературы не было. Я, например, читал Гегеля только из-за слов «Бог» и «душа». Меня это так привлекало, хотя понять что-либо было очень сложно моему художественному уму.

То есть, я не нахожу каких-то объяснений, что сам мог к этому прийти. Да и духовной литературы не было. Я, например, читал Гегеля только из-за слов «Бог» и «душа». Меня это так привлекало, хотя понять что-либо было очень сложно моему художественному уму.

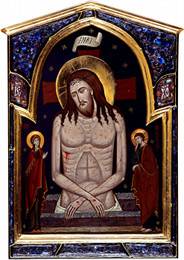

...«Лучше написать одну хорошую икону, чем тысячи плохих». Значит, нужно вовремя остановиться. Но из-за такого подхода я уже не могу писать долго, да и не хочется делать хорошо потому, что должно быть какое-то несоответствие. Чтобы передать внутреннее содержание, внешних средств не хватает. Подобное есть в китайской живописи. Они создают это подобие «неподобным», чтобы не заменить внутреннюю красоту внешней. Поэтому мне ближе знак, иероглиф. Икона должна быть в некотором роде уязвимой, как был уязвим Христос в своей земной жизни. «Се лежит Сей на падение и на восстание многих» (Лк. 2:34).

Но это именно мой путь, и именно поэтому мне трудно давать оценки, советы. Потому что у других, соответственно, все иначе. Поэтому и чувствую я себя несколько особняком в отношении моего творчества и, в частности, моего отношения к иконе. Я стараюсь его не афишировать, потому что вижу, что оно может входить не в резонанс, а в диссонанс с тем, что говорят другие.

Но это именно мой путь, и именно поэтому мне трудно давать оценки, советы. Потому что у других, соответственно, все иначе. Поэтому и чувствую я себя несколько особняком в отношении моего творчества и, в частности, моего отношения к иконе. Я стараюсь его не афишировать, потому что вижу, что оно может входить не в резонанс, а в диссонанс с тем, что говорят другие.

— А нет ли желания защитить свое творчество от возможного неприятия?

— У меня совершенно обратная реакция — не защищаться, а отдавать. «Вы говорите «плохо»? Да, а Вы знаете — оно ещё хуже». Вот так не защищаться — для меня самая беспроигрышная позиция. Другие так не могут, им наоборот нужно оборонять. Мне же из спора лучше удалиться. Немужественная такая позиция. Но художник все равно всегда где-то в стороне. Что-то сделал — и ушел в сторонку. Не обязательно обороняться.

«Русская икона вдохновляет на повторение, призывает к некому совершенству, византийская — провоцирует»

— Что повлияло на Ваш стиль? Как он эволюционировал?

— Что повлияло на Ваш стиль? Как он эволюционировал?

— Повлияло пару вещей. «Открытие» иконы для меня связано, прежде всего, с музеями. Это, скорее, русская икона, потом византийская икона. Но не об этом.

Когда я был в Грузии, в Кутаиси, то увидел в музее оклады грузинских икон, совершенно беспорядочно украшенные камнями. Меня поразило совершенно алогичное расположение камней, и я понял, что за этим стоит некое чувство.

В Церкви мы всегда сталкиваемся с какими-то моментами — то ли во время богослужения, то ли во время чтения святых отцов и т.д. Сталкиваемся с некой глубиной при общении с духовными предметами — и происходит эдакое изумление ума.

Так вот и в тот момент, в музее, мне захотелось сделать нечто подобное, и определенное время я занимался практически только камнями.

— А может ли икона быть провокативной?

— Конечно! Сам Христос провокативен. Более того, «не провоцирующая» гладенькая икона не даёт необходимого эффекта. Я так скажу: русская икона вдохновляет на повторение, призывает к некому совершенству, византийская — вдохновляет на новую идею, провоцирует развитие. «Совершенство» — это тупик, это отсутствие развития.

— Должна ли икона твориться с использованием исключительно древних образцов, так называемых прорисей, или она может принимать некие современные авангардные формы?

— Должна ли икона твориться с использованием исключительно древних образцов, так называемых прорисей, или она может принимать некие современные авангардные формы?

— Конечно, естественно, что на каком-то этапе все это необходимо, и прориси в том числе. Но, в принципе, не умалять же нашей творческой природы? Это преступление против неё. Я уже не говорю, что икона сказана на языке того времени, для тех людей. Люди меняются.

К сожалению, произошел некий разрыв. Когда икона органически не развивалась, мы вынуждены были обратиться к формам прошедших веков.

«Принцип современного искусства должен быть несовременным. Иначе искусство обречено»

— Но использованные нами формы прошли испытание веками, в то время, как всякий авангард устаревает уже в течение нескольких лет...

— Вообще, принцип современного искусства должен быть несовременным. Иначе искусство обречено. Оно обречено, потому что не имеет корней, не обращено к традиции. Оно во многом даже отрицает традицию. А недостаток традиционной иконы как раз в том, что она боится перемен. Она не обращена к новому.

— Вспомните тринитарный догмат. Один — это одиночество, два — это противопоставление, три — это полнота. Поэтому выход не в копировании старых форм и не в отрицании традиции, а в полноте. И хорошо, что есть иконописцы, которые культивируют древние формы, и иконописцы, которые пытаются расширить рамки.

Это не противоречие. Они, на самом деле, делают одно и то же дело. Мы все пишем некий громадный образ Божий. Один за всех этого не сделает. Мы — один организм. Все эти разделения — не по сути.

— Очевидно, проблема в категоричности представителей тех или иных направлений?

— Конечно. Мы же люди. Мы защищаем свои границы, сразу за автомат — и отстреливаться. Это естественно, и тут не нужно смущаться. Главное, чтобы это приносило какие-то плоды, а они совершенно очевидны.

Возьмите современное искусство. Как оно топчется? Во всяком случае, такое впечатление. А посмотрите на икону. Например, эволюция ведущего современного иконописца архимандрита Зинона. Это что-то потрясающее! И вначале, и сейчас. Какое сумасшедшее развитие иконописи за последние двадцать лет. Она не только восстановилась технически, не только смогла оценить свою тупиковость, но и найти пути выхода из ситуации и раскрыть свой потенциал.

Смотришь и умиляешься: насколько мощная сила стоит за иконой. Чувствуешь свое бессилие перед ней. Хочется все бросить.

Смотришь и умиляешься: насколько мощная сила стоит за иконой. Чувствуешь свое бессилие перед ней. Хочется все бросить.

— А как Вы относитесь к сакрализации второстепенных элементов иконописи, например, материалов?

— У меня не сложилось с яичной темперой. В конце концов я перешел на ПВА.

Что касается яичной темперы, то в то время, когда она получила распространение, никакой альтернативы данной технике не было. Сейчас эта альтернатива есть. Техника не должна суть закрывать. А категоричность в этом и других вопросах — это просто страсть.

«В некотором смысле, иконописец пишет икону

для себя — это его молитва»

— Иконопись — это ремесло или искусство?

— Элемент ремесла, несомненно, есть. Но нельзя оставаться в этих ремесленных рамках. Мне кажется, что это даже некая профанация. Икона не должна быть копией, иначе она перестает быть откровением, ибо откровение всегда ново.

Это теория, но в этом есть доля истины: иконопись — это не работа, это служение. За работу ты просто получаешь деньги, а служение — ты принадлежишь чему-то большему, выходишь за рамки. Ремесло — это лишь нечто вспомогательное.

В некотором смысле, иконописец пишет икону для себя — это его молитва, его аскетика. Хотя плодами может воспользоваться другой и тот другой платит за это деньги. А насчет оплаты, это природно. Если я не буду зарабатывать, то не смогу работать. Я уже не говорю про «всякий трудящийся достоин пропитания». Но это не должно быть только работой.

В некотором смысле, иконописец пишет икону для себя — это его молитва, его аскетика. Хотя плодами может воспользоваться другой и тот другой платит за это деньги. А насчет оплаты, это природно. Если я не буду зарабатывать, то не смогу работать. Я уже не говорю про «всякий трудящийся достоин пропитания». Но это не должно быть только работой.

— Вы могли бы не писать?

— Я пытаюсь это делать. Ну, вот купил машину — куда на ней ехать? Построил дом за городом, но я как-то там работать не могу. Всё равно возвращаюсь в мастерскую. У меня было много выставок в течение нескольких лет, и помню, столкнулся с тем, что резко все бросил. Я понял, что путешествие с иконами, установка, ожидание, когда это все кончится, — это не мое. Гораздо органичнее мне просто работать в мастерской.

Я вдруг совершенно ясно это осознал. Тогда бросил это все, и после у меня не было ни одной выставки. Со мной часто что-то происходит достаточно радикальное. Что-то понял про икону, и практически ничего больше не рисовал. Это не мое достоинство и не мой недостаток, просто я не нашел другой формы существования.

Один иконописец преподавал иконопись в Японии, и японцы не могли воспринять икону как некий результат. Они воспринимали ее, как «дао», как некий путь. Путь, который меняет самого идущего. И конечный результат для них уже не столь важен. Для них важнее был процесс даже не самого писания, но процесс того, что происходило с ними в контексте написания иконы.

«Икона звучит через иконописца, как музыка через музыканта»

Со временем ты начинаешь понимать, что в некотором роде то, что ты делаешь, это сизифов труд. Сколько не рисуй, это все бесконечно. Бесконечно хочется сделать лучше, и бесконечно ты не доволен результатом. И выход в одном: из времени можно вырваться только в вечность. Какое-то время я хотел некоего удовлетворения, достичь некоего результата. Но, к сожалению, со временем приходишь к большему и большему разочарованию в себе.

Со временем ты начинаешь понимать, что в некотором роде то, что ты делаешь, это сизифов труд. Сколько не рисуй, это все бесконечно. Бесконечно хочется сделать лучше, и бесконечно ты не доволен результатом. И выход в одном: из времени можно вырваться только в вечность. Какое-то время я хотел некоего удовлетворения, достичь некоего результата. Но, к сожалению, со временем приходишь к большему и большему разочарованию в себе.

Известна эволюция. В одном возрасте ты думаешь — «вот есть я и Моцарт», потом — «Моцарт и я», потом — «один Моцарт». Сперва интерес только к себе, потом — к себе и другим, а затем интересны только другие. Со временем происходит такая вот трансформация. Это не градация или деградация, это жизнь.

— Можно ли сказать, что не иконописец творит икону, а напротив — сама икона иконописца?

— Это вообще очень глобальная тема. Икона звучит через иконописца, как музыка через музыканта. Икона подобна стихии, она проторгается через иконописца, а не иконописец через нее. И это сотрудничество.

Опубликовано: 13/05/2012