Ошибка

Он был сумасшедший, этот старик. Он брал в руки кусок кипариса и говорил: «Смотри, сынок, смотри внимательно. В каждом дереве внутри сокрыт образ, надо только вглядеться, понять, что это — ножка от табурета или перекладина распятия. А уж как его вырезать дерево научит тебя само …».

Георгий послушно кивал, снисходя на мудрость старость с простоты своего детства.

Ему хотелось солнца, смеха и забав вместо прохлады этой комнаты, сплошь заставленной досками. Мальчика отдали в подмастерья, когда ему и семи не было. «Ремесло подготовит тебя к жизни, сынок» — заключил однажды отец. — «Жизнь — это труд, сынок, жизнь это труд».

Старик был сед, невелик ростом, с блеклыми глазами, остро смотрящими на мир сквозь густоту проросших бровей. Что-то в костлявой фигуре учителя говорило о близости смерти. Она будто всегда ходила рядом с мастером, тихой спутницей. Неторопливая, смерть присматривалась и прислушивалась, по-своему уже любя свою жертву, и ожидая подходящего часа, чтобы забрать его себе. Жизнь — это труд. — вспоминал Георгий, глядя на скрюченные пальцы учителя, — именно эти пальцы, постоянно творившие, не давали смерти победить старика.

Когда старик работал, он забывал обо всем. Он мог не есть, не пить, не спать — срезать, утончать, стругать и выпиливать, освобождая из древесного тлена искусство, пока кто-то не окликнет: «Геронта Мастер, заканчивай, глаза сломаешь работать столько времени!», тогда он поднимет голову, опустит руки, и поймет, что очень-очень устал и голоден.

Так к старику приходил изограф Янис. Этот худой великан с непослушной копной черных волос был частым гостем столярки. Утром, днем, вечером и даже ночью — он вместе с другими иконописцами расписывал храм. Его руки всегда по локоть были перемазаны краской, краска часто виднелась и на широченном лбу и скулах Яниса, делая его огромную фигуру забавной и трогательной.

Янис закрывал за собой дверь, неслышно пробирался к старику и садился прямо на пол у его ног. Он с жадностью художника впитывал в себя, как работает мастер, закуривая скрученную папиросу.

— Сегодня в храме прошли первые крестины. — замечал Янис между делом.

— Да? — не поднимая глаз от дерева, вздыхал старик.

— Да. Младенца назвали Николосом.

Старик кивал.

— Геронта, — Янис выдыхал с шумом дым и подвигался ближе к учителю. — Геронта, люди устали быть рабами. Сколько можно. Мы христиане, на своей земле вынуждены жить по законам иноверцев.

Старик отрывался от резьбы и смотрел устало на молодого друга.

— Геронта, люди верят, что этот храм принесет перемены. Все так воодушевлены строительством. Женщины Псары приносят нам еду — самое лучшее, что у нас есть. Храм — символ единства нашего народа, геронта. Мы восстанем, стряхнем с себя, как паутину турецкий гнет …

— Янис. — одергивал учитель мягко. — Янис…

— Ты не веришь?

— Я знаю, что не доживу до свободной Греции.

— А я? — спрашивал Янис. — я доживу? — он распрямлял сутулые плечи, но в голосе звучал вопрос.

— Ты вырос несвободным. Прости старика, но и на твоем поколении есть печать страха. Она сковывает тебя.

— Тогда поколение, которое за нами, дети как Георгий….? — не унимался Янис.

— Дети… — старик задумчиво смотрел на Георгия. — детям нужно детство, сказки, любовь. Их детство сегодня сжирает ответственность, делая их циниками. Маленький циник — это трагедия души, понимаешь, Янис? Для циников ничего не имеет значения…

— И что же? — Янис беспомощно глядел перед собой. Великан Самсон, с отстриженными кудрями.

— Бог милостив, Янис, Бог милостив.

— Ты не прав, Геронта. — Янис вставал и начинал нервно ходить по мастерской. — не прав. Ты — стар и пессимистичен. Ты на краю своей жизни, старик, потому и не веришь в будущее. Греки устали повиноваться иноверцам. Мы — христиане. Христос с нами. Да, возможно, еще нет решимости, нет еще сплочения между нами, но, старик, я верю, я знаю, даже если не мы добьемся свободы, то дети, которые родятся у нас увидят её…

— Возможно. — примирительно кивал старик, возвращаясь к работе. — возможно. Мария — хорошая девушка. — добавлял он вскользь.

Раскрасневшийся Янис довольно потирал руки, шлепал по плечу Георгия, и торопился назад — к росписи.

— Ему просто хочется счастья. Личного счастья… — бурчал старик, когда за иконописцем закрывалась дверь..

— Георгий, тот, кто ищет только личного счастья, никогда не станет свободным…

* * *

Белое сквозь черное. Свет сквозь тьму. Небо сквозь решетку тюрьмы.

Почему он так цепляется за белый свет? Отчего боится прихода сумерек?

Ночь обнажает душу. Днем можно спрятаться от самого себя, растворившись в новом дне, в окружающих вещах и скудных событиях. Ночь ставит тебя перед зеркалом. Ты наедине с собой и со своими мыслями. И они мучают, давят, терзают.

Сон тянет возможностью забытия, но забытие — это бездна, способная поглотить, втянуть в себя и так уже болезненное сознание. Это черта, которую нельзя переходить. Иначе будет уже другой Георгий, совсем другой.

Пока ты не дополнял, не осознал, не пришел к самому себе, настоящему, спать нельзя. Слишком мало времени тебе сталось, Георгий.

Юноша сидел на жесткой кровати арестанта и смотрел в зарешеченное окно. Шел шестнадцатый день его заключения. Шестнадцать дней. Пятнадцать ночей в ожидании. Сегодня утром ему зачитали приговор.

Высшая мера наказания. Расстрел.

Он не удивился. Наоборот, окончательное решение судьи успокоило его. Душа мечется, когда есть выбор. Неопределенность рождает сомнения. Сомнения умножают колебания. Колебания ослабевают дух. Когда же конец предопределен, снисходит покой.

Так должно было быть. Да будет так!

* * *

Старик был добр и рассеян — это спасало детство мальчишки, так рано отданного учиться ремеслу. По крайней мере в любой момент можно было сбежать к берегу моря и смыть с себя запах старости и столярного клея. Отогреть нос на ласковом солнце, вдохнуть свободу бытия. Набегавшись, вернуться с огоньками в глазах к старику, даже не заметившему исчезновения, и покорно сесть, ковырять дальше.

Когда Георгий только пришел к старику, то первое время, он лишь варил столярный клей и подметал в мастерской стружку. Даже свои инструменты учитель любил убирать сам. Внимательно осматривая и подтачивая по вечерам.

Пальцы Георгия, розовые и нежные, с трудом удерживали резак, коряво внедряя его в мягкую плоть доски. Линии плясали, не хватало четкости и строя. Намучившись, он откидывал от себя доску.

— Что, борешься? — спрашивал его учитель.

— Не выходит…

— А ты слишком прямо глядишь.

Старик стряхивал с себя опилки и вставал, шел в мальчику, поднимал брошенную доску:

— По-моему уже хорошо. — улыбался.

Георгий упрямо качал головой.

— Слишком прямо смотришь…. — повторял старик.

— Что ты видишь? Ошибку. Твой взгляд уперся в то, что у тебя получается плохо, а так нельзя. Надо любить то, что ты делаешь, понимаешь.

Он садился рядом, сам сухой, как дерево, такой же разветвленный, с морщинистой кожей-корой.

— И делать то, что ты любишь…

Когда старик не резал, он либо спал, либо философствовал.

— Я не знаю, как это сказать, сынок, — его острые черты прояснялись. — ошибки — это мелочь, они всегда есть в нашей жизни. Но надо научиться жить так, чтобы и ошибки вдруг стали чем-то прекрасным… Вот в резьбе, например…

Георгий вздыхал, ожидая длинное повествование.

— Резьба — она живая, нельзя сделать так, чтобы все линии были одинаковы. Даже если режешь узор на иконостасе, обязательно где-то рука собьется, и выведет завиток в другую сторону. Ошибка? А потом смотришь — красота! Глаз режут механические повторения. Сердце не любит рассчитанной логики. Слишком правильно — даже хуже, чем совсем неправильно, потому что холодный идеал — это уже идол. А, значит, без любви, без Бога, без жизни…

Георгий морщил лоб. Слова старика казались огромными, слишком взрослыми. Они не влезали в его голову, потому хотелось заткнуть уши. Но заткнуть нельзя, старость требует уважения. И он смахивал их с себя, как стружку и снова корпел над доской.

В восемь лет он был уже горд и одинок.

* * *

Георгий попытался вспомнить мать.

Она умерла, когда ему только исполнилось девять месяцев.

Говорят, он похож на неё. У него её мягкий подбородок и немного впалые глаза. Ему хотелось представить себе, как она держала его на руках, кормила грудью. Должно быть у неё был теплый голос, и она пела ему колыбельные, целовала его лоб, крестила, шептала молитвы, говорила с гордостью «Мой мальчик…»

Она умерла. Он не помнил её.

Её место заняла пустота.

Христиане верят в загробную жизнь, в Царство Небесное. Верит ли в него Георгий? Надо решить это сейчас. Непременно решить. Но решать страшно. Потому что главное в решении — это честность. Нельзя придумать себе себя. Нельзя навязать себе веру даже перед лицом смерти. Особенно перед её лицом. Нельзя — придумать. Но можно — найти.

Если есть Бог, есть и Его Царство. Если мать — там, молится ли она за него? Видит ли его боль и сомнения? Поможет ли?

А потом, когда все будет кончено — встретит ли? Как же он узнает её? По подбородку и глазам? Или сердце ему подскажет? А вообще — встретятся ли они?

Ведь он — предатель… Встретятся ли они в Царстве Божием? Есть ли Бог? Верит ли Георгий?

* * *

— Гоги! Гоги! — кричали мальчишки.

Да нет, они не были друзьями, но с ними было так интересно бегать. Гораздо интереснее, чем подметать опилки в мастерской.

Самый длинный и худой, Димитрий, глядел в упор. Авторитет среди детворы, заводила, он первым начал разговор.

— Это просто приключение. Никто не узнает. Мы сплаваем в Кавалу и вернемся.

— В Кавалу?

— Да. Ты — с нами?

— Как мы поплывем?

— На корабле.

— У меня нет денег.

— И у нас нет. Мы поедем без денег. Просто заберемся на борт, спрячемся.

— Да нет, я не могу так. Учитель заволнуется…

— Твой старикан?

— Он не старикан…

— А ты что нянька ему?

— Он просто будет волноваться.

— А может он — твой дед?

— Нет, он не мой дедушка.

— Аааа. Ты — сирота.

— Я не сирота. У меня есть отец.

— И он отдал тебя этому старикану.

— Чтобы я научился ремеслу.

— Чушь! Он наверное просто завел другую семью и ты стал ему мешать.

— Это не правда.

— Ты не нужен отцу. Ты — никому не нужен.

— Это не правда.

— Ты просто тряпка и трус.

— А если нас обнаружат на корабле?

— Выкинут за борт!

— Шутишь!

— А ты испугался? В штаны наложил?

- Нет, зачем ты так говоришь?

— О, простите, святоша, я оскорбил ваши уши.

— Я не святоша.

— Просто верующий. Лопух.

— Я поплыву с вами.

— Что ты сказал?

— Я согласен, я поплыву в Кавалу.

— Вот и славно.

* * *

Отчего память прячет от нас самое важное, выставляя на поверхность ненужные детали? Как черепаха она бережет сокровенное от наших попыток его выпотрошить. Прикрытые завесой дымки, наши воспоминания притягивают нас к себе, заставляя вновь и вновь возвращаться к пережитому.

Георгий прекрасно помнил корабль, на котором они плыли в Кавалу. Это была грузовая габара. Двухпарусное судно. Он запомнил царапины на корабельных досках, свист ветра, терпкий запах моря и ноющую боль в груди — когда они отплыли от берега, пришло понимание — он никогда не вернется на Псару.

Их, конечно, нашли. Высекли. И отправили в камбуз в наказание.

Кавала оказался большим незнакомым селением. Мальчишки побродили по улочкам, заглянули на торговую площадь, дико проголодались и залезли в сад, где росли арбузы. Там его и поймали.

Его поймал сторож сада, старый турок. Георгий помнил очень хорошо его усталое изборожденное морщинами лицо, выжженные солнцем волосы, черные руки. Турок крепко держал его за ухо и ругался. Одинокий старый человек, измотанный жизнью и своей мнительностью. Голодный ребенок в руках, казался ему вором, преступником, мерзким злодеем, покусившемся на имущество его хозяев. А преступника надо судить. Турок отвел плачущего Георгия к судье.

Мгновения завертелись вокруг мальчишки, сковывая его страхом и ужасом. Ему казалось весь мир оставил его — его отец, старик-учитель, мальчишки Псары, даже Бог. Никого не было рядом. Только страх, одиночество и обида. За воровство могли отсечь руку.

Судья — турок предложил избежать наказания.

— Тебе ничего не надо будет делать. Только принять ислам.

* * *

Господи, я предал Тебя.

Долгое время я оправдывал себя тем, что я был еще слишком мал. Что оказался один. Что не знал, что делать.

Но сейчас я понял, я предал Тебя, потому что я не знал Тебя. Я не верил в то, что Ты — есть. И я Тебя не любил.

Мусульманство было, как мне казалось, единственным выходом. Спасением, дарующим мне иную жизнь. Не сироты, не подмастерья. Слуги, не имеющего прошлого.

* * *

— Георгий? Георгий — это ты?

Он вздрогнул — уже почти два года его никто не называл Георгием, только Ахмедом, и он уже забыл, почти забыл, что был когда-то кем-то иным.

— Что с тобой случилось, ты так странно одет, отец знает, что ты на острове?

Мальчик беспомощно захлопал глазами, потом отвернулся от незнакомца и быстро пошел к морякам.

Отец — горело у него внутри, папа. Слезы отгородили его ото всех, перехватила дыхание внезапно ворвавшаяся, ожившая память. Боль разодрала уже ставшим уютным мир в клочья, оголяя совесть. Его рвало наизнанку.

— Ээээ, да тебя укачало в пути. — бросил кто-то. — иди пройдись. Обратно плывем лишь вечером.

Он послушно пошел, переставляя ноги, ставшие свинцовыми, не глядя перед собой, пытаясь продышаться, вынырнуть на поверхность сознания, заключенного в кокон.

Потому он сразу и не понял, что стоит около дома отца. Стоит и смотрит на двор с недетским отчаянием.

— Георгий?

* * *

«Лучше бы ты умер — тихо сказал тогда ему отец. — лучше бы ты умер, чем стал вероотступником...».

Он даже не назвал его сыном. Не обнял, не притянул к себе. Не расплакался.

«Лучше бы умер».

Странно, но именно эти слова вернули тебя к жизни, Георгий. Именно они стянули последнюю завесу на твоем сердце, и ты понял, что предал. Отца, свою страну и Бога.

За дверью послышались шаги. Они остановились у камеры, и арестант в растерянности взглянул на открывающуюся дверь. Так скоро?

— Георгий, к тебе священник.

* * *

Мне было восемь лет, Господи, когда я Тебя предал. В десять я вернулся к отцу. Я сбежал с корабля, переоделся в старые одежды христианина, и пришел в отчий дом.

Папа сказал: «Лучше бы ты умер», и я понял, что он — любит меня. Больше всего я боялся, что отец забыл меня. Что ему до меня нет никакого дела. Но он сказал — «лучше бы ты умер», и я понял, что ему за меня больно. И потому я вернулся, Господи. Потому что отец — меня любил.

Я не знал тогда Тебя. Но я плакал и каялся. И священник, старый и седой, положил мне на голову руки и снял с меня грех. А потом внимательно посмотрел и сказал:

— Мальчик. Теперь ты в руках Божиих. Но знай — обратного пути нет. По закону ислама — тебе грозит смерть. Пойдешь ли ты за Христом до самой смерти?

— Пойду. — сказал я.

Я так сказал. Да, я сказал.

Я сказал, пойду. И мне стало очень легко. И только тогда, я ощутил, что Ты — действительно есть, и что Ты — рядом.

Отец отправил меня в Хидонию. Я прожил там двенадцать лет. Сначала я скрывался ото всех, работая на дальнем поместье друга моего отца. А потом пообвык. Никто обо мне ничего не знал, кроме хозяина поместья и старой кормилицы.

У меня появились друзья. Я встретил девушку. Я думал, что буду счастлив. Что мы поженимся, нарожаем детей. Я забыл, что тот, кто ищет лишь личного счастья никогда не станет свободным. Но теперь я пойду до конца. Я кровью смою с себя вину. Только так это и возможно.

Я знаю, кто меня предал. Я не держу зла. Так, видно, суждено. Мне легче, чем тому человеку, потому что совесть моя чиста перед людьми, а тот, кто рассказал обо мне будет теперь мучиться и страдать. Я прощаю его.

Прости и Ты меня, Господи. Прости меня.

Я боюсь умирать. Все эти дни заключения я думал о Тебе, Господи. Я спрашивал, почему Ты оставил меня сейчас, когда я готовлюсь умереть за Тебя.

А сейчас я понял — Ты просто отошел, чтобы я мог сделать свой выбор сам. Чтобы в выборе этом я приобрел свободу. И я благодарю Тебя за это. И прошу — даруй мне мужество продержаться до конца. Укрепи меня, Господи!

* * *

Это была долгая исповедь. Никто не торопил арестанта. Это была его последняя исповедь. Затем священник достал запасные Дары и причастил Георгия.

— Мужайся, брат.

Когда батюшка покинул камеру, уже смеркалось. Ночь поглотила решетки, и окно казалось открытым.

Темнота больше не пугала юношу.

Он лег на скамью, свернулся, как сворачиваются маленькие дети и котята, чтобы согреть себя, и заснул. Легким спокойным сном.

* * *

Вечером 25 ноября верующие, находящиеся в церкви, вышли с литией. Когда стали петь тропари, то священники не знали, как поминать Георгия, как простого человека или как мученика. Решили помолиться о нем, чтобы Бог сподобил ему закончить путь мученичества. Но еще до слов «Спаси, Боже, люди Твоя» пришел человек, и громко провозгласил в церкви: «Свершилось».

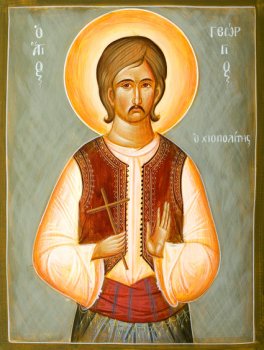

Рассказ основан на жизенописании мученика Георгия Хиосского (19 век), память которого Православной Церковью празднуется 26 ноября.

Опубликовано: 07/12/2016