О Владыке Антонии Митрополите Сурожском

1. Проповедь для взрослых

В Лондоне — это было уже давно, в 1989 году — Владыка, после моих попыток высказать ему благодарность за его беседы и проповеди, которые мы читаем и слушаем в России (тогда ещё в самиздатских списках и в самодельных магнитофонных записях) — спокойно возразил: «Не стоит этого читать, это плохое богословие». Легко представить моё замешательство. Но после этого он дал мне первый практический совет: «Посмотрите внимательнее на этих людей (прихожан его храма, известного в Лондоне как The Russian Church). Всё это говорится для них. Имейте это в виду». Второй его совет был: не принимать каждое положение, высказанное им, за окончательное. «Я часто говорю что-то для того, чтобы уточнить то, что уже сказал прежде; это может быть продолжение сказанного или уточнение, исправление». Обе эти коррективы очень существенны. Именно это — и особенно, второе — необходимо помнить при общении с любой живой мыслью.

В Лондоне — это было уже давно, в 1989 году — Владыка, после моих попыток высказать ему благодарность за его беседы и проповеди, которые мы читаем и слушаем в России (тогда ещё в самиздатских списках и в самодельных магнитофонных записях) — спокойно возразил: «Не стоит этого читать, это плохое богословие». Легко представить моё замешательство. Но после этого он дал мне первый практический совет: «Посмотрите внимательнее на этих людей (прихожан его храма, известного в Лондоне как The Russian Church). Всё это говорится для них. Имейте это в виду». Второй его совет был: не принимать каждое положение, высказанное им, за окончательное. «Я часто говорю что-то для того, чтобы уточнить то, что уже сказал прежде; это может быть продолжение сказанного или уточнение, исправление». Обе эти коррективы очень существенны. Именно это — и особенно, второе — необходимо помнить при общении с любой живой мыслью.

Конечно, у меня не было возможности, а главное, способности внимательно увидеть людей, к которым обращены слова Владыки. Самое общее наблюдение: они были больше похожи на «человека с улицы» в Лондоне, чем московские прихожане того времени — на других москвичей. Церковный мир у нас тогда ещё оставался особым, со своими лицами, своими жестами, своей манерой одеваться, «старинной»; в целом люди на службе были другого роста, чем на улице: маленькие старушки, так что и невысокий батюшка возвышался над своей паствой. В лондонских прихожанах совсем не было особой — «православной» — стилистики.

Они были людьми современной цивилизации (не стоит, вероятно, добавлять: западной; этот человеческий склад формируется теперь повсюду, и у нас тоже), то есть, теми, для кого огромную сложность составляет традиционная вера. Об этом «современном», «взрослом» человеке я и скажу немного, потому что именно к таким людям обращается Владыка.

Я имею в виду не «человека потребительского», как обычно представляют «современного» человека. Это другая тема. Потребительский человек как раз может поверить во что угодно, как видно из распространения самых невероятных верований в духе Нью Эйдж. Он готов верить в любую магию, любую «мистику» и т. п. Дело не в этом. Естественными или сверхъестественными способами приобрести благополучие и безопасность, security, — это ему не важно. «Научная картина мира» и элементарный рационализм новейшей цивилизации — то, что наша атеистическая пропаганда выдвигала как главное оружие против «религии» — все эти плоды Просвещения с удивительной лёгкостью отодвигаются в сторону. И уж если есть что-то радикально противоположное настроению всех видов потребительских религий или квази-религий Нью Эйдж, это как раз проповедь Владыки Антония. И в том смысле, что послепросвещенческая картина мира для него вполне реальна и сам он — современный прекрасно образованный человек, уважающий точное знание. Но главное в том, что ни комфорта, ни безопасности — ни душевной, ни физической — своему собеседнику он никак не обещает.

Но, говоря о характерно «современном» человеке, я думаю совсем не о «человеке потребительском». Я думаю о человеке критического ума, человеке, всерьёз принявшем исторический опыт, взыскательном к себе и к миру. Чаще всего он не назовёт себя атеистом: он агностик. Мир этого человека выражает искусство и мысль нашего века. Он называет себя «взрослым» и свое общество определяет как «мир взрослых» — в отличие от «детского» мира древности, Средневековья и даже XIX века. Известны мысли Дитриха Бонхеффера о необходимости некоторой новой веры, «веры для взрослых». Ещё прежде него говорили и о необходимости «поэзии для взрослых». Как видно, вера и поэзия — вещи, которым особенно трудно найти себе место среди «взрослых». Во всяком случае, таких взрослых. В чем же их взрослость?

«Ребячество» людей минувшего — не в том, что они верили в трех слонов или семь небес, но в каком-то самом общем отношении к действительности, которая гиперкритицизму наших современников представляется ещё неразвенчанной иллюзией. И дело не в «демифологизации». Три слона или закон Ньютона могут быть в равной степени поняты и как прекрасная истина, и как жестокая правда. Что, собственно, в трех слонах более утешительного, чем в том, что «скорость движения равна...»?

Мне приходилось писать о «научной картине мира», о сциентизме как идеологии и, так сказать, ментальном настроении. Не буду повторяться. Одна из общих его посылок состоит в том, что правда жестока1. Любая правда — о человеке, о вселенной, об обществе и т. п. — жестока и беспощадна: она травматична, она развеивает «мечты поэта» и не оставляет «иллюзий», она редуцирует высшее и более сложное к простейшему, она сводит душевные события к их механическим возбудителям. В XIX веке главным инструментом таких развенчиваний был естественнонаучный позитивизм: так, для тургеневского Базарова, изучившего физиологию глазного яблока, стал анахронизмом разговор о «прекрасных глазах». В XX веке это место явно принадлежит психологии и социологии.

Так вот, достоинство человека, «взрослого человека», состоит в том, чтобы не отводить глаз от всей этой жестокой правды о мире и человеке. А этическая его задача — в том, чтобы не дать себя вовлечь в работу массового зла и неразумия, не сделаться «жертвой истории», как назвал это в своей Нобелевской речи Иосиф Бродский.

«Взрослый человек» — вообще говоря, стоик. Он отказывается от многих вещей как от «детских», как от малодушия или самообмана, которые недостойны самостоятельного, ответственного за собственную жизнь существа. Среди этих «отвергнутых иллюзий» назову три. НАДЕЖДА. УТЕШЕНИЕ. СЧАСТЬЕ.

НАДЕЖДА. Опровержение «надежды» как экзистенциальной позиции мы встретим в двадцатом веке у многих: в мысли Мераба Мамардашвили, например, или у Дитриха Бонхеффера. В сущности, это уже необсуждаемая аксиома. Один современный итальянский моралист написал, что нам даже непонятна «добродетельная природа — natura virtuosa — Надежды»2. Разве в наших глазах надежда — не нечто прямо противоположное добродетели? Предпринять безнадёжное, заведомо обречённое дело — вот что достойно уважения (как в известных стихах Кавафиса о защитниках Фермопил).

УТЕШЕНИЕ. Утешиться — и утешить — нехорошо, нечестно. Это тоже, похоже, необсуждаемая аксиома «современного» человека. Пауль Целан пишет о Франциске Ассизском:

Сиянье, которое не хочет утешить, сиянье.

СЧАСТЬЕ — и даже РАДОСТЬ — тоже сомнительные для ответственного современного человека вещи. Допустима ли, благородна ли любая радость ввиду чужого страдания — или знания о таком страдании? (Знаменитый вопрос о возможности стихов после Освенцима). А мы знаем об этом как, кажется, никогда много. И хорошо ли хотеть спастись, когда другие кругом гибнут? Взрослый человек, пишет в заключении Дитрих Бонхеффер, которому до казни остаётся несколько месяцев, уже не хочет личного спасения. «Мы видим свой долг в том, чтобы исполнить Божию правду».

Несомненно, все эти позитивные вещи так банализированы, что от того представления о НАДЕЖДЕ, УТЕШЕНИИ, СПАСЕНИИ, которое стало расхожим, и в самом деле хочется бежать сломя голову. Как писал Блок: «Нет, лучше сгинуть в стуже лютой!» Но всё-таки дело заходит куда дальше, чем сопротивление плохому употреблению хороших слов. Забыто и то, что они хорошие, и чем они хороши. В круг самоограничения «взрослого» входят уже и красота («красивость»), и мало-мальская уверенность в чем бы то ни было, и право её оглашать («догматизм»), и множество других вещей.

Мыслимо ли христианство без всего этого? Без своих основных слов: Утешение, Надежда, Мир (какой мир? говорит новейшая мысль и искусство: тревога и забота — истинный дом человека), Спасение, Блаженство? Без детства? Без детства, которое прямо соотнесено с Царством? Что такое тогда «чадо» и «отец» в церковном употреблении? Конечно, мы помним лукавый замысел обратить людей в детей, в беспечных «малых сих», спасение которых решается немногими «великими», — тактику Великого Инквизитора. У героя Бернаноса есть как будто совсем похожая идея о младенческом счастье христианского народа: «Так вот, я объясню тебе, что такое христианский народ — от противного. Противоположное христианскому народу — унылый народ, народ стариков... Откуда это наше воспоминание о счастье младенчества?... Из собственной беспомощности ребёнок смиренно извлекает самое основание своего счастья. Он перекладывает всё это на мать, понимаешь? Настоящее, прошлое, будущее, вся его жизнь, вся жизнь целиком держится в этом взгляде, и этот взгляд улыбается» («Дневник сельского кюре»). Но огромная разница, заметим: взгляд Великого Инквизитора не улыбается. Перед ним не его дитя.

И если «взрослому» человеку не нужно такого, дарованного даром счастья, что же ему нужно? Я думаю, ему нужно правды (о чем он всегда говорит) — и смысла (на отсутствие которого он как будто согласился): но только такого смысла, который ни в чем не отступал бы от правды.

Из слов — многих слов — Владыки мы видим, что этого взрослого собеседника, этого адресата он принимает совершенно всерьёз. Он не обещает человеку, в отличие от бернаносовского кюре, что всю его жизнь кто-то возьмёт на себя. Он предлагает ему идти своими ногами. Он не обещает ему не только лёгкого и приятного пути (вспомним его слова о пути христианина «не от победы к победе, но от поражения к поражению»), но даже и гарантированного прихода в пункт назначения. Это не то что «демифологизация», но — как образовать такой же отрицательный глагол от «сказки»? Вычет из веры стихии волшебной сказки, без которой нам трудно представить «русскую веру», где и горе, и мучение покрыты этим странно радостным, умильным покровом (как в «Живых мощах» Тургенева). Без этой умильности — и без особой печали, как-то связанной с этой тихой радостью: молчаливой и смирённой печали при встрече с неодолимым злом: «Делать нечего, так и говорить нечего», как выразил это Пушкин.

Среди цитат из Писания, которые Владыка приводит, почти не встретишь обнадёживающих, вроде стихов из Псалма 19: «Услышит тя Господь в день печали». «Даст ти Господь по сердцу твоему и весь совет твой исполнит».

Я вспоминаю одну церковную старушку, Параскеву. Она была перепугана, прочитав Владыку.

— Ой, а что же мы-то? Мы-то ведь ничего такого не делаем!

— Чего такого?

— Вот, не отрекаемся от себя...

«Детская вера» — так, наверное, можно назвать душевное расположение Параскевы. Ведь ребёнок и не может отрекаться от себя: он такого «себя» ещё не нашёл, не успел оказаться «в себе» замкнутым, не вошёл без остатка в того «себя», которого Владыка призывает не щадить.

Что же, остаётся повторить за многими, что время тёплой, детской или простонародной веры миновало? Что современный человек уже не может понять, что даровое, дарованное лучше заслуженного и выстраданного? И не может о нем просить? Но Владыка, при всей его неприязни к дармовщине, в своем учении о молитве просительную молитву ставит выше других: в ней, говорит он, больше доверия к Тому, кого просят.

Наверное, Пауль Целан и о слове Владыки сказал бы, что оно «не хочет утешить». Но вот что удивительно: любой, кто имел счастье видеть его и слышать от него бескомпромиссное необещание того, что «всё будет в порядке», «как-нибудь уладится» и т. п., помнит, что странным образом ничто сильнее не утешает. Что рядом с этим все упования, что как-нибудь «обойдётся», «уладится», оказываются почему-то безнадёжным, тёмным пространством.

Той страной, в которой привык жить «унылый народ». «Не уладится» — как весело! Как весело и хорошо с правдой. И то, что мы считали хорошим исходом, и то, что считали плохим, оказывается не таким уж важным. Веет ветер настоящего бессмертья, бессмертья для взрослых. То есть, другого, непреходящего детства.

2. Сила присутствия

К выходу книги: Антоний Митрополит Сурожский. «Труды»3

Разговор об этом огромном, прекрасно составленном и откомментированном томе, в каком-то отношении суммирующем четыре десятилетия жизни слова Владыки Антония в нашей стране, мне хочется начать издалека, из собственного далека. Привычно думать, что так начинать нескромно, но сам Владыка много раз повторял, что начинать что бы то ни было можно только с этого места, с себя. Если бы хоть этот его совет был услышан, сколько нелепых вещей, заполнивших наше публичное пространство, никогда не прозвучало бы! Если уж что на самом деле нескромно, так это утверждать, отрицать, оценивать что-то «вообще», из утопического «общего» или «объективного», или «авторитетного» места. На одной из московских домашних встреч начала 70-х, в ответ на «авторитетное» возражение каким-то его мыслям Владыка удивлённо сказал: «Но это просто невежливо! Я делюсь с Вами своей мыслью, а Вы мне возражаете: А вот Игнатий Брянчанинов... Так нельзя беседовать. Невежливо!» — грозно повторил он. Наука «знать себя» — не в смысле углубления в какие-то дальние области собственной сущности, а в самом простом смысле: знать, что тот, кто говорит твои слова и совершает твои поступки, — это и есть ты, эта простая наука, лежащая в основании и духовной трезвости, и светской воспитанности, была забыта жителями идеологического общества самым прочным образом. Чаще всего мы говорили из того места, которое можно назвать мечтой о себе. Быть может, впервые я так наглядно увидела это положение как раз после изумлённого слова Владыки: «Невежливо!» Или, может быть, не после этого слова и всей его реакции на такой привычный у нас ход спора, а от общего сравнения наших навыков судить и рядить о разных вещах — с его речью, в которой каждое слово было взвешено на весах собственного опыта и им оплачено.

Разговор об этом огромном, прекрасно составленном и откомментированном томе, в каком-то отношении суммирующем четыре десятилетия жизни слова Владыки Антония в нашей стране, мне хочется начать издалека, из собственного далека. Привычно думать, что так начинать нескромно, но сам Владыка много раз повторял, что начинать что бы то ни было можно только с этого места, с себя. Если бы хоть этот его совет был услышан, сколько нелепых вещей, заполнивших наше публичное пространство, никогда не прозвучало бы! Если уж что на самом деле нескромно, так это утверждать, отрицать, оценивать что-то «вообще», из утопического «общего» или «объективного», или «авторитетного» места. На одной из московских домашних встреч начала 70-х, в ответ на «авторитетное» возражение каким-то его мыслям Владыка удивлённо сказал: «Но это просто невежливо! Я делюсь с Вами своей мыслью, а Вы мне возражаете: А вот Игнатий Брянчанинов... Так нельзя беседовать. Невежливо!» — грозно повторил он. Наука «знать себя» — не в смысле углубления в какие-то дальние области собственной сущности, а в самом простом смысле: знать, что тот, кто говорит твои слова и совершает твои поступки, — это и есть ты, эта простая наука, лежащая в основании и духовной трезвости, и светской воспитанности, была забыта жителями идеологического общества самым прочным образом. Чаще всего мы говорили из того места, которое можно назвать мечтой о себе. Быть может, впервые я так наглядно увидела это положение как раз после изумлённого слова Владыки: «Невежливо!» Или, может быть, не после этого слова и всей его реакции на такой привычный у нас ход спора, а от общего сравнения наших навыков судить и рядить о разных вещах — с его речью, в которой каждое слово было взвешено на весах собственного опыта и им оплачено.

Итак, издалека. Впервые мне пришлось увидеть — в самом деле, только увидеть, а не прочитать — слова Владыки Антония где-то около 1970 года: это была машинописная копия «Молитвы и жизни» (переведённой с английского Т. Л. Майданович и опубликованной в 1968 г. в ЖМП), экземпляр, который М. В. Юдина дала почитать моему учителю фортепьяно, В. И. Хвостину. Поля тесной, тесной машинописи были испещрены страстными восклицаниями Марии Вениаминовны. Помню одно из них: «Рукой праведника писано!». Вероятно, рукопись дали моему учителю ненадолго, поэтому всё, что я узнала из неё тогда, — это имя проповедника и восторг, окружающий это имя. В кругу людей, которые в 70-е годы в Москве передавали друг другу этот и другие, совсем уже самиздатские списки проповедей и бесед Митрополита Сурожского, а потом и их магнитофонные записи, кому довелось видеть его на богослужениях в московских храмах и на встречах в московских квартирах, его называли «Владыка», не прибавляя имени.

Вряд ли можно вообразить сейчас, каким взрывом было явление слова Владыки в той Москве. В Москве, где считанные люди помнили, в какой день празднуется Рождество, большинство в глаза не видели Св. Писания и имели о его содержании самые фантастические представления, а «религиозная пропаганда» была деянием уголовно наказуемым (в этот разряд вполне могло быть зачислено и распространение проповедей и, тем более, неподконтрольные встречи с Владыкой Антонием, тогда Патриаршим Экзархом Западной Европы: так что те, кто решался устроить такую встречу у себя в доме, шли на большой риск). Пятьдесят лет воинствующего атеизма свое дело почти сделали. Почти. В этой непроглядно советской

Жизни, бедной на взгляд,

Но великой под знаком

Понесённых утрат,

как сказал о ней в 1957 Б. Пастернак, продолжалась тонкая нить традиции, почти невидимая посторонним, как бы в дальнем укромном углу:

У Бориса и Глеба

Свет, и служба идёт.

На службе этой, как мог увидеть вошедший, стояли почти одни бабушки. Дети их принадлежали самому индоктринированному, самому «идейному» советскому поколению. Иные из внуков вступили по этой причине в гражданскую войну с собственными родителями. Начиналось что-то новое: та Москва (собственно, её интеллигенция, точнее, небольшая часть этой интеллигенции) уже читала Флоренского, Булгакова, Бердяева, перепечатывала или переснимала страницы «Добротолюбия» и искала любого источника, любого путеводителя по Православию. Популярнейшим текстом «религиозного самиздата» становился дореволюционный Катехизис. Теперь, когда обсуждается, стоит ли в школах преподавать Закон Божий, представить ту потаённую любовь к гимназическому Катехизису невероятно.

— Как всё переменилось, — пожаловалась я Владыке Антонию в его лондонском храме в 1989 году, когда впервые оказалась в Англии. Владыка понял, на что я жалуюсь.

— Да, то, что казалось твёрдым... Всё как в подушку уходит, — с горечью сказал он.

У того, чем нас мучили с детсадовских лет, у всех этих норм и идей не оказалось ни одного верного защитника! Чьё же это было — и кто были их служители — и куда все ускользнули — и что теперь делать?

— Не знаю, — покачал головой Владыка, — совсем не знаю.

Но тут в его взгляде, как будто ушедшем — в печальную даль или в трудную глубину — вдруг загорелся тот весёлый огонь, который знают все, кому пришлось вблизи видеть его переменчивое лицо: весёлый, непобедимый, видящий всё как есть.

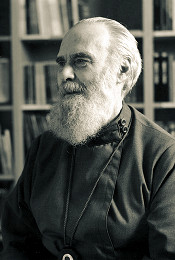

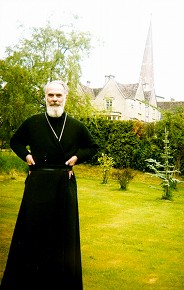

— Бог подскажет.

Скорее всего, он и не сказал этих слов. Они просто загорелись в его глазах. Он посмотрел на меня не то чтобы не своими глазами — своими: но ещё и глазами великой, бессмертной победы, глазами Воскресения, глазами близко стоящего Царства. Поразительно было не только то, что такие глаза совершенно въяве можно увидеть здесь и сейчас и вблизи — но то, что и я при этом оказалась не совсем тем, кто только что спрашивал его: я оказалась тем, кого эти глаза видят! И по существу, нужно ли человеку какое-то ещё утешение, какой-то ещё совет? Вспомни, как ты видим, как ты любим, как ты навсегда не забыт — вот весть, с которой Владыка выходит к своему собеседнику. Читатель книги увидит эту весть, выраженную в лице, позе, движении, всём существе Владыки, на многих фотографиях, помещённых в книге, и особенно на тех, что запечатлели его рядом с разными собеседниками.

Это был конец довольно долгого и как будто не очень связного разговора, к этому концу — открытому концу он и пришёл. На моих глазах, вообще говоря, для меня (это опять же может звучать нескромно, но именно это и отвечает намерению говорившего: в то время, когда Владыка общается с человеком, он живёт и действует ради него одного) Владыка очередной раз исполнил то, что он считает христианским призванием в мире: явление чуда, откровение присутствия Бога. «Они (отдельный христианин и христианская община) являются присутствием вечности, будущего мира, окончательного итога истории — уже здесь, во времени» (с. 957). Или так: «сопричастность, даже в некотором роде больше, чем причастность, потому что, приобщаясь тому, что мы можем воспринять от Бога, мы становимся откровением чего-то, что превосходит нас самих» (с. 356). Или так: «И я думаю, что многие святые никаких чудес не творили, но сами были чудом» (с. 368). Чудо же, как сказано в той же книге двумя страницами ниже, — это не что иное, как въяве происходящее общение с Богом, прямое восприятие живого, творящего слова Божия: «Разумеется, каждая тварь общается с Богом по-своему, однако нет такой твари, которая с Богом не может иметь какого-то общения, иначе понятие о чуде было бы невозможным. Когда Христос приказывает волнам улечься, ветру успокоиться (Мк. 4:35), это говорит не о том, что у Него есть некая магическая власть над природой, а о том, что живое слово Бога каким-то образом воспринимается всякой Его тварью» (с. 370).

Мне нигде не приходилось встречать такого описания чуда — привычные его определения не заходят дальше «знака», «знаменья»: но чего это знак? По Владыке, это знак связи: знак того, что творение не перестаёт быть открытым Творцу — и что творящее слово не перестаёт быть внятным каждому творению. И это, кажется мне, крайне актуальная, быть может, единственно актуальная апологетика наших дней: ведь не само по себе «бытие Божие» — но реальность связи мира с этим бытием, вот на что направлено самое болезненное и упорное отрицание современного атеизма, который предпочитает называть себя агностицизмом. Вот что составляет — дополним — не менее сильное, хотя и скрытое, убеждение и набожности определённого рода, которая страшится нарушить что угодно из мельчайших традиционных установлений, кроме этого, главного и единственного, о котором не перестает напоминать Владыка: требования «сопричастности и даже в некотором роде больше, чем причастности», требования правды. «И поэтому, где бы мы ни были, наше дело не то что „проповедовать“, а каждый раз, когда кому-то нужно, сказать Божию правду, каждый раз, когда какая-нибудь ситуация конфликта, напряжения, разногласия, не брать сторону, которая нам, как церковникам или верующим, выгодна, а сказать: в этом правда Божия» (с. 379). И если сомнениям в «бытии Божием», как мы помним, пытались отвечать путём логических доказательств, то сомнениям в возможности связи с «эсхатологической реальностью», как называет это Владыка, связи не менее реальной, чем любая воспринимаемая чувством вещь в мире, и по существу более реальной, чем все эти вещи, можно ответить только самим собой. Таким аргументом, самим собой, Владыка ответил тысячам своих современников во всём мире. Тем, кто никогда до встречи с ним не знал о возможности такой связи, — и тем, в ком эта связь слабеет и забывается, и можно в чёрные дни или месяцы или даже годы решить, что забылась навсегда — как случается со всеми нами. Когда составители тома говорят о литургичности как об одном из основных качеств богословия митрополита Антония (с. 10), то, я думаю, имеют в виду это: связь и действенное Присутствие, которым и посвящены, которыми и обоснованы Таинства Церкви.

Как будто совсем небольшое продление привычной богословской мысли о чуде, небольшая «поправка», но её неожиданный свет усиливает ту новость о мироздании, которую несет христианская весть. Такое чудо уже не спутаешь с чудесами других традиций: чудо не как знак высшей силы, которой ничто не может противиться, а Христово чудо: разговор с творением и внимание твари. Откровение власти? да, но Христовой власти (в евангельском языке власть — eksusia — синонимична «свободе», «праву») служить, власти отдавать себя. Такое суждение о чуде — проявление того качества богословия митрополита Антония, которое составители называют «евангелизмом».

С подобным «продлением» привычных пониманий созерцания и деятельности мы встречаемся в московской беседе 1971 года (с. 417—446). И то, и другое, и созерцание, и деятельность, важны для Владыки только тем, в какой мере они связывают человека с Христом, и потому их предметное содержание (такое, как, скажем, филантропическая активность — для деятельности и погружение в некие надмирные глубины — для созерцания) уже не так существенно и уж никак не противопоставляется: деятельность в его понимании оказывается тайнодействием, пророчеством! «Чтобы наши действия были действиями Самого Бога, которые Он творит через нас. Мы призваны так быть пророками» (с. 421). Созерцание же — молитвенное созерцание, пример которому он находит в Силуане Афонском, — рождается из плача перед Богом о людях, которые рядом: это «плакание» и уносит созерцателя «в глубины Божии», где в конце концов он встречает тот же, здешний мир и тех же людей, но внутри Божественной любви, которая и «возвращает на землю и заставляет молиться» (с. 424). Как далеко мы оказались от привычной — и вообще говоря, скорее универсальной, чем собственно христианской — диады жизни созерцательной и жизни деятельной, vita activa и vita contemplativa! Такая деятельность таинственна, и такая созерцательность действенна, и обе они — реальность нашего участия в замысле Спасения.

[1] См. напр., Письмо об игре и научном мировоззрении, Апология рационального, Поэзия, разум и мудрость: мысль Александра Пушкина.

[2] Emanuele Trevi. Musica distante. Meditazioni sulle virtu. Mondadori, 1997.

[3] Митрополит Сурожский Антоний. Труды. Составитель Е. Л. Майданович. М.: Практика, 2002

Опубликовано: 30/07/2012