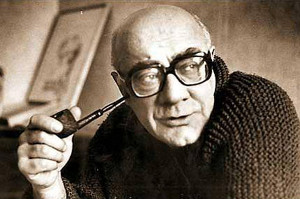

Mераб Мамардашвили:

вехи творчества

[1] [2] [3] [4]

Впервые я увидел Мераба Мамардашвили, если мне не изменяет память, в августе или в сентябре 1966 г.

Впервые я увидел Мераба Мамардашвили, если мне не изменяет память, в августе или в сентябре 1966 г.

Представьте себе, что по довольно длинному коридору (это происходило в здании Института философии в Москве) вам навстречу движется — не идет, а именно, не торопясь, движется — высокий широкоплечий человек в очках с большой лысой головой, слегка наклоненной вперед, отчего, на что вы невольно обращаете внимание, и вся его фигура, как у скользящего конькобежца, тоже кажется как бы подавшейся вперед, хотя он явно не спешит, и когда проходит мимо, прежде чем скрыться на лестничной площадке, вы видите, что одет он в черный свитер, у него крупные черты лица и внимательный взгляд.

Эта устремленная под тяжестью головы вперед необычная человеческая фигура, я хорошо помню, поразила меня больше всего…

Первая статья

Как-то во время одного из наших разговоров М.К. сказал, что философом можно стать только после 50-ти, имея, очевидно, в виду прежде всего свой жизненный опыт. Когда он окончательно понял, что, с одной стороны, существует история философии, есть философия как призвание, от которого нельзя отказаться, выходя на «последнюю прямую». «И никто не имеет права, — это уже цитата из его публичного доклада, — заставить меня сойти с этой прямой. Да это и невозможно…» (Мамардашвили М.К. Проблема сознания и философское призвание / В кн.: Как я понимаю философию. Изд. 2-е М., 1992. С. 56.)

Опираясь на это высказывание, и скорее из пропедевтических соображений, я разделил бы творческий и жизненный путь М.К. Мамардашвили на два неравных отрезка: до 50-ти лет, когда он реализовался как академический философ, получивший в 42 года звание профессора, и последнее десятилетие его жизни, когда, выражаясь его же словами, он имел дело «прежде всего со своим индивидуальным сознанием и, ориентируясь на это сознание, был обязан выразить правду своего состояния», которую «нельзя знать заранее, нельзя вообразить, а что можно … узнать лишь придя туда, где можно знать, пройдя до конца сам путь» (Там же. С. 55, 56. (Курсив мой. — Ю.С.).

Оставим пока в стороне это таинственное «туда», постепенно это станет яснее, пометив саму точку разделения: январь 1981 г. Я имею в виду курс его лекций «Картезианские размышления», в которых именно в это время он сформулировал следующий закон, подобно камертону, помогающему услышать главную ноту в его философии: «Стряхнув академическую пыль … его можно выразить примерно так: мы способны понять то, что написано в философском тексте, лишь в том случае, если сумеем воспроизвести в нем (не слова, а сказанное в нем) как возможность нашего собственного мышления… То есть закон состоит в том, что если кто-то когда-то выполнил акт философского мышления, то в нем есть все, что вообще бывает в философском мышлении» (Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993. С. 79–80.). А буквально за год до своей смерти эту же мысль в интервью «Идея преемственности и философская традиция» он высказал еще определеннее: «Мы живы в том акте, который выполняем сейчас, если держим живыми, а не умершими в тексте, своих предшественников. Если жив Кант, если мысленно я держу Канта живым (философию которого он особенно ценил. — Ю.С.), то жив и я. И наоборот, если жив я, если я могу помыслить нечто кантовское как возможность моего собственного мышления, а не учености, то жив и Кант. И это есть бесконечная длительность сознательной жизни. Ее бессмертие. Бессмертие личности в мысли» (Как я понимаю философию. С. 94.).

И еще — за месяц до смерти — в докладе «Вена на заре века»: «Философия — не профессия, а темперамент и способ жизни, и я не могу вам сообщить никакой суммы знаний, я могу только передать нечто совершенно интимное и потому рискованное в смысле понимания» (Там же. С. 388.).

Но все это говорилось в 80-е годы, а мы должны вернуться в конец 50-х, чтобы попытаться вначале реконструировать самое, пожалуй, трудное — становление личности философа, поверившего в свое собственное призвание. Повторяю, самое трудное, поскольку посвящение его в философию, а это, как известно, эзотерический акт, остается для меня в определенном смысле загадкой. Учитывая, что рядом с ним никогда не было Учителя. Да, были друзья, книги. Однако в его студенческие годы книги европейских философов в стране были практически недоступны.

Характерно, однако, как относились уже в то время к М.К. его друзья. Приведу два отрывка из их воспоминаний.

Дмитрий Татишвили, физик: «Это было в начале сентября 1950 года… Особенно обращал на себя внимание высокий, стройный, светловолосый юноша в очках в модном в то время военном кителе. Он больше других привлек мое внимание, поскольку лучше и тоньше воспринимал самые смешные и острые истории, и все его остроумные реплики были сдобрены какой-то мягкой и доброй иронией. Видимо, поэтому я, о чем-то рассказывая, старался привлечь к себе его расположение. Далеко за полночь, когда мы разошлись по своим «кельям», я узнал от своего товарища-«старожила», что тот парень в кителе — студент второго курса философского факультета Мераб Мамардашвили» (Конгениальность мысли. О философе Мерабе Мамардашвили. М., 1994. С. 232–233. (Из письма, присланного мне сестрой М.К. Изой Мамардашвили).

Борис Грушин, доктор философских наук, социолог: «Для меня самым главным в нем было то, что этот человек был как бы задан один раз и навсегда в готовом виде. Это меня потрясало больше всего… Если я когда-либо встречал так называемого нонконформиста, то это был прежде всего Мераб. Я встретил его в первый или во второй день появления на философском факультете в 1949 году (это был очень сложный период), когда у нас начала складываться… группа людей, которая чувствовала всю несуразность того, что происходит в философии, в образовании философском. Я был тогда студентом третьего курса… когда появился Мераб. Он не сразу примкнул к нам, и не примкнул именно потому, что резко отличался по складу своего мышления, по взглядам на жизнь вокруг нас. Но он сразу внес какую-то абсолютно новую линию, новую ноту. Он уже тогда утверждал то видение мира, до которого мы добрались коллективными усилиями только в 1990-м» (Там же. С. 233–234. Из выступления на вечере памяти М.К. Мамардашвили в Москве 31 января 1991 г. (Курсив мой. — Ю.С.).

И наконец, еще одно воспоминание — Динары Маглакелидзе-Суладзе, научного сотрудника Института философии АН Грузии, бывшей студентки Тбилисского университета.

И наконец, еще одно воспоминание — Динары Маглакелидзе-Суладзе, научного сотрудника Института философии АН Грузии, бывшей студентки Тбилисского университета.

«В 1980 году в Тбилиси приехала «живая легенда» — человек, о котором мы много слышали, — Мераб Константинович Мамардашвили… Первое мое впечатление от лекций М.К. — глубокий шок. Он говорил, философствуя, перед моими глазами.

На его лекции, как и другие мои сверстники, я ходила, как в Храм, — он говорил именно о том, что меня мучило. О человеческой личности, ее ответственности и свободе» (Там же. С. 235. (Из письма, присланного И.К. Мамардашвили.) См. также: Памяти философа // Вопросы философии. 1991. №5.).

Итак: «этот человек был как бы задан один раз и навсегда в готовом виде» — «живая легенда». Но у каждой легенды или созданного мифа есть, как известно, свое лицо. Абстрактно знаменитых людей не бывает. И здесь мы сталкиваемся с первой трудностью при характеристике будущей знаменитости. При том, что Мераб явно выделялся среди друзей «по складу своего мышления», утверждая, по их словам, свое видение мира, расходившееся с общепринятым, пока об этом видении и складе его мышления, основываясь только на воспоминаниях, сказать что-либо более определенное трудно. Гораздо надежнее в этом отношении — в качестве источника — является статья самого М.К. «Процессы анализа и синтеза», опубликованная в феврале 1958 г.

Уже при беглом знакомстве с ней обращает на себя внимание, прежде всего, выбор автором темы. Обычно начинающие исследователи склонны пересказывать чужие мысли или комментировать их, в данном же случае перед нами действительно вполне самостоятельное сочинение уверенного в себе молодого человека, владеющего техникой философского анализа, и главное — грамотно и безупречно выполненное с точки зрения поставленной задачи. И что не менее важно, без ссылок на классиков ленинизма, которые были обязательны в годы советской власти. По этому поводу у него не было никаких комплексов, или, как выразился бы К. Юнг, никакой диссоциации личности, вызываемой их существованием, когда та часть личности, которая наиболее оппозиционна ее сознательной части, «откалывается», и в результате каждый комплекс начинает жить собственной жизнью и личность уже не в силах связать их воедино. В этом смысле М.К. был абсолютно нормальным человеком, его всегда интересовала, в отличие от последователей психоанализа и экзистенциалистов, не проблема диагноза «здоровья» человека и европейской культуры, а здоровье как таковое. Но об этом в своем месте.

И второе, что тоже бросается в глаза при более внимательном чтении статьи, — это его подход к пониманию проблемы синтеза. Поразительно, что уже в первой своей статье, интуитивно, М.К. Мамардашвили вводит по существу, пока на специфическом языке того предмета, о котором он пишет, следующее определение синтетического знания относительно связи «часть — целое», которое, на мой взгляд, и является — и дальше я буду исходить из этой посылки — символической точкой посвящения его в философию: «Само целое есть особый, самостоятельный предмет, обладающий и рядом свойств, которые вовсе не вытекают из наличия в нем частей, и отражение его как такового в знании не есть синтез». То есть мыслимое целое, не являющееся механической суммой его частей, не является в то же время и синтезом. Поскольку, как он мимоходом заметит много лет спустя, его нельзя сформулировать: ‹синтез… будет где-то у нас в голове, если случится› (Мамардашшшли М.К. Как я понимаю философию. С. 218). Но это — позже, а пока в своей статье он называет это «органическим целым› и рассматривает проблему в духе модной в те годы теории системного анализа. Однако все это уже вторично — главное почувствовано: есть нечто, что находится в принципе за пределами ‹синтетического знания».

[1] [2] [3] [4]

Опубликовано: 06/07/2009